Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

par Alain Léobon

Table des matières

Les années 1980 initient une seconde étape pour la scène LGBTQIA+ nantaise, qui voit éclore un tissu commercial identitaire et un scène associative diversifiée. Accédant à une forme de liberté « marginale » en référence aux travaux d’Abraham Moles, les personnes de diversité sexuelle et de genre disposent alors d’un champ d’expression qu’elles ont conquis. C’est aussi le temps des réformes favorisant l’émergence d’un tissu commercial, dont les gérants s’affirment plus souvent comme gays ou lesbiennes, tandis qu’un secteur associatif en mutation s’implique dans la lutte contre le Sida.

Un tissu associatif en expansion et la création du Centre Lesbien et Gay de Nantes

1Au cours de ces années 1980, le mouvement associatif LGBTQIA+ demeure très « politique », incluant les enjeux posés par la lutte contre le VIH. Le GLH mixte (Groupes de Libération Homosexuelle), créé à Nantes en 1978, reste en place jusqu’en 1985, puis donne naissance à deux associations distinctes, Homosaïque et Homophone. Ces deux associations forment, avec Les Gays Randonneurs Nantais (GRN), créée en 1985, le CHAILA (Collectif Homosexuel d’Aide et d’information de Loire-Atlantique), qui s’associera, en 1996, à l’association de lutte contre le Sida AIDES Atlantique (créée en 1988), pour donner naissance à la Coordination des Actions de Prévention en milieux Gays et Lesbiens, puis à la CAP Gay et Lesbiennes accueillant deux associations iconiques, les Plus Belle Girls et les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.

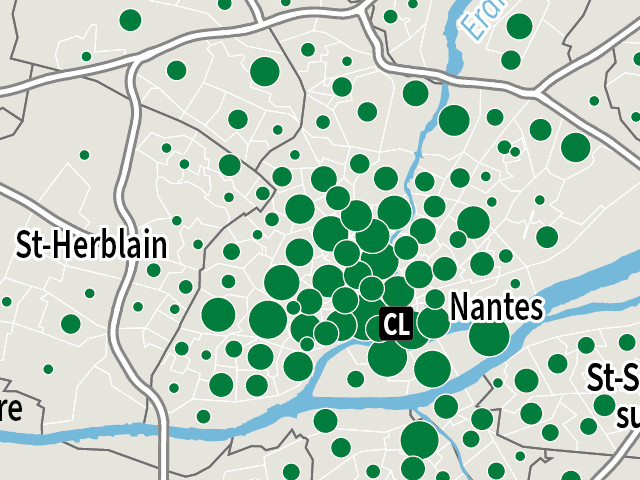

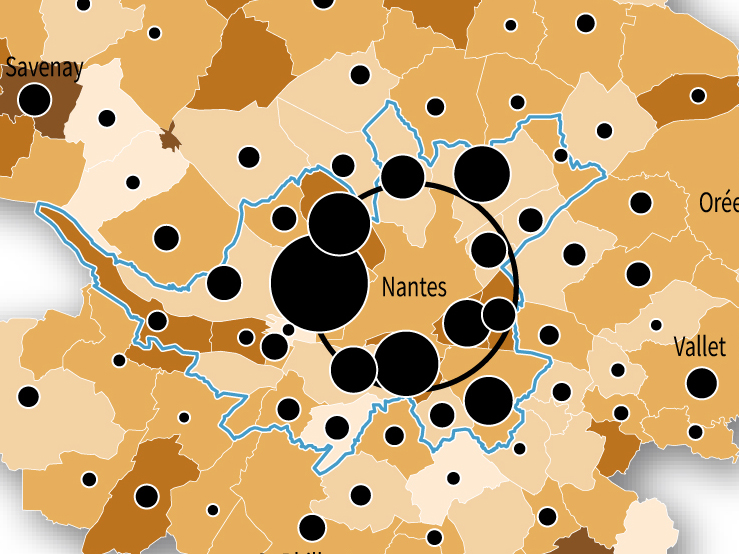

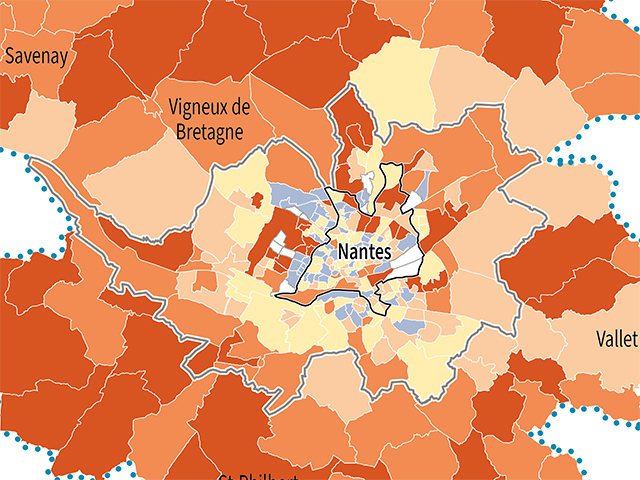

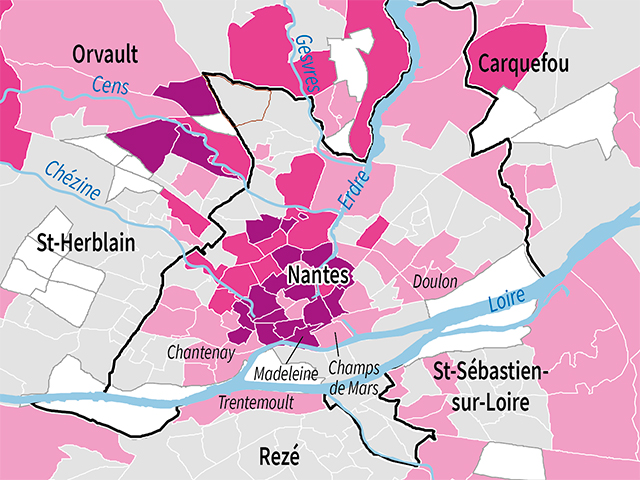

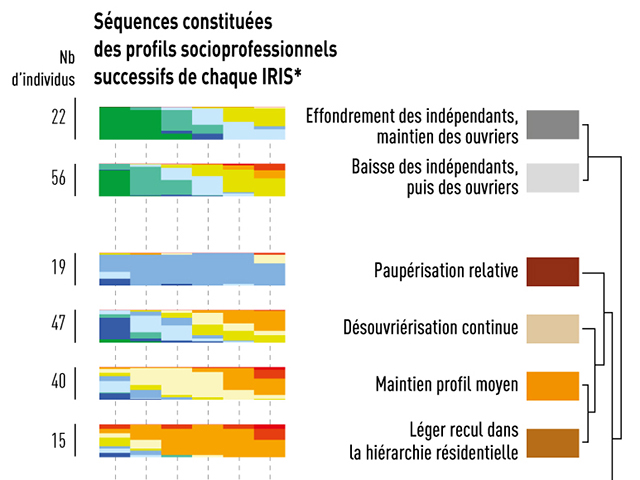

2Ce processus de fusion-création favorise l’émergence, au milieu des années 1990, d’un tissu associatif diversifié s’adressant aux femmes lesbiennes, aux jeunes LGBTQIA+ comme à leurs parents mais aussi aux adeptes de sport et de loisir. On passe donc d’un mouvement revendicatif à un modèle inter-associatif donnant naissance à la Lesbian & Gay Pride Pays de Loire-Nantes (LGP) en 1995 puis à l’inauguration de l’accueil du Centre Lesbien et Gay de Nantes (CLGN) fin 1997, véritable tournant dans la visibilité associative (figure 1).

Figure 1 - Le Chevalier à La Rose n° 17 – l’inauguration du CLGN, 19 décembre 1997

3Dans ce contexte prend corps le projet du Pacte civil de solidarité (Pacs), une avancée majeure sur le plan des droits des conjoints de même sexe, non sans influence sur la structuration contingente du tissu associatif et du tissu commercial.

Un tissu commercial dynamique et l’émergence d’une rue LGBT

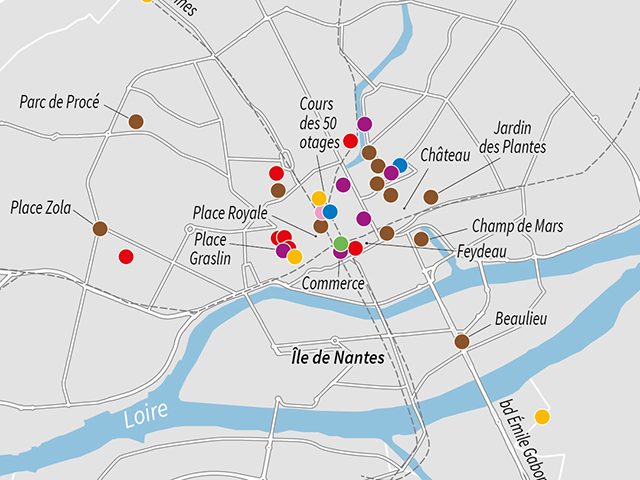

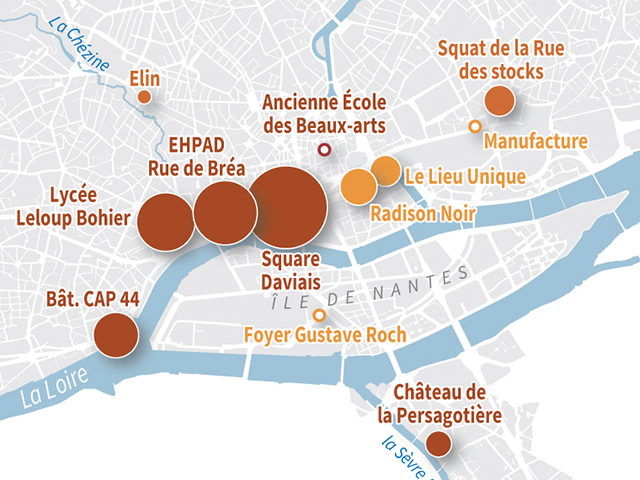

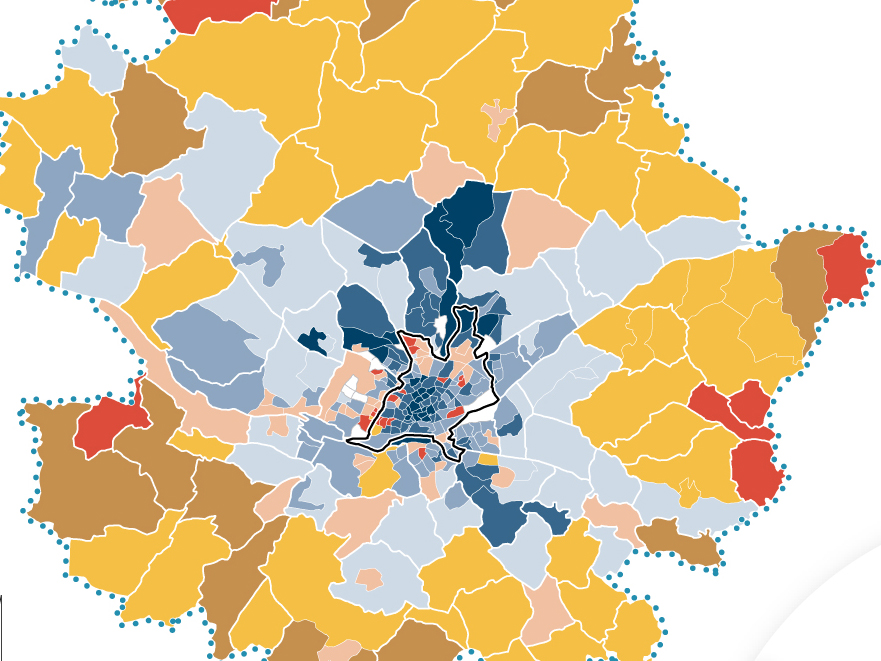

4Jusqu’à la fin des années 1980, les espaces commerciaux nantais fréquentés par les homosexuel.le.s restent peu visibles et sont cantonnés dans un registre privatif. C’est en 1989 que s’effectue une véritable révolution avec l’ouverture du Plein Sud, face au château, dont la direction s’affirme alors ouvertement homosexuelle. Si autres bars ont suivi cet élan, il faudra attendre la fin des années 1990 pour voir s’installer une scène commerciale beaucoup plus dense et dynamique dessinant un territoire visible et géographiquement circonscrit, celui de la rue Kervégan (figure 2). En 1998, Le Petit Marais s’installe dans cette rue et sera suivi par plusieurs autres, dont L’égouts et les couleurs, le Second Souffle, seul bar lesbien qui laissera place au One Street. D’autres bars « gay-friendly » chercheront à capter cette nouvelle clientèle, sans grand succès, dans d’autres secteurs du centre-ville. C’est donc la création successive et le chevauchement de nouveaux établissements qui donnera à la rue Kervégan son identité LGBT. Cette voie étroite et pavée, piétonne avec des terrasses ouvertes jusqu’à minuit en été, accueillera aussi des restaurants à la direction elle aussi ouvertement homosexuelle.

Figure 2 - Les lieux LGBTQIA+ nantais à la fin des années 1990

5Côté discothèques, au Temps d’Aimer, Philippe Michel rassemblera les acteurs de la scène LGBT nantaise, signant leur bonne entente, alors que Le News cherchera à s’installer durablement comme référence en matière de musique « techno », en créant Le Privilège. Enfin, s’ouvrira la discothèque L’Extrême, éloignée du centre-ville, alors que des « Gay Tea Dance » seront proposées par Le Milord. En ce qui concerne les saunas, Le Spartacus ferme en 1999, alors que Le Turenne change d’emplacement pour se situer place de la République, ses aménagements et services renouvelant le modèle. Si la boite à film, un vidéoclub proche de la gare, propose des rencontres sexuelles, aucun sexe-club n’est encore présent à cette époque, alors qu’ils se multiplient à Paris.

6Par rapport aux années 1980, le nombre de lieux de drague a fortement diminué du fait de la fermeture des vespasiennes et de la régulation policière des parcs et jardins. Ils sont aussi plus périphériques et se situent désormais aux marges du territoire communal nantais. Soulignons que, du milieu des années 1980 à la fin des années 1990, les services Minitel sont des espaces alternatifs très fréquentés, le 3615 Mec faisant référence dans l’ouest-atlantique.

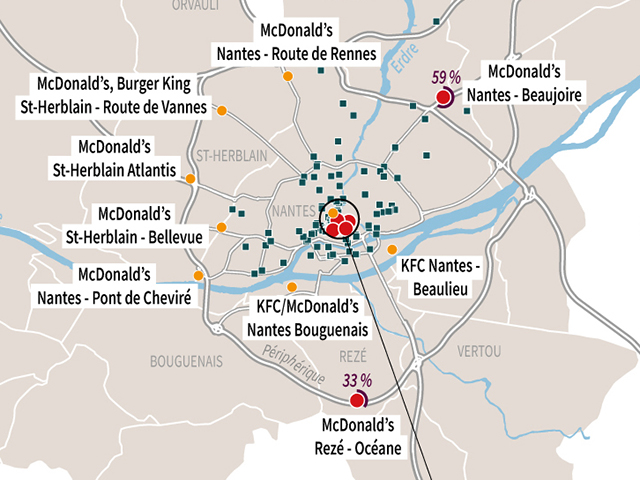

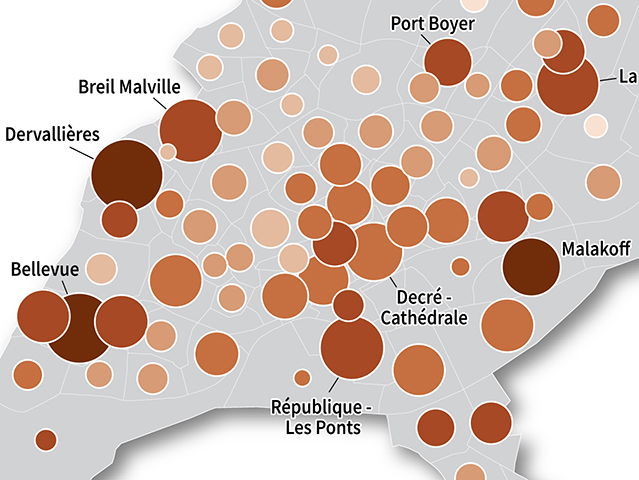

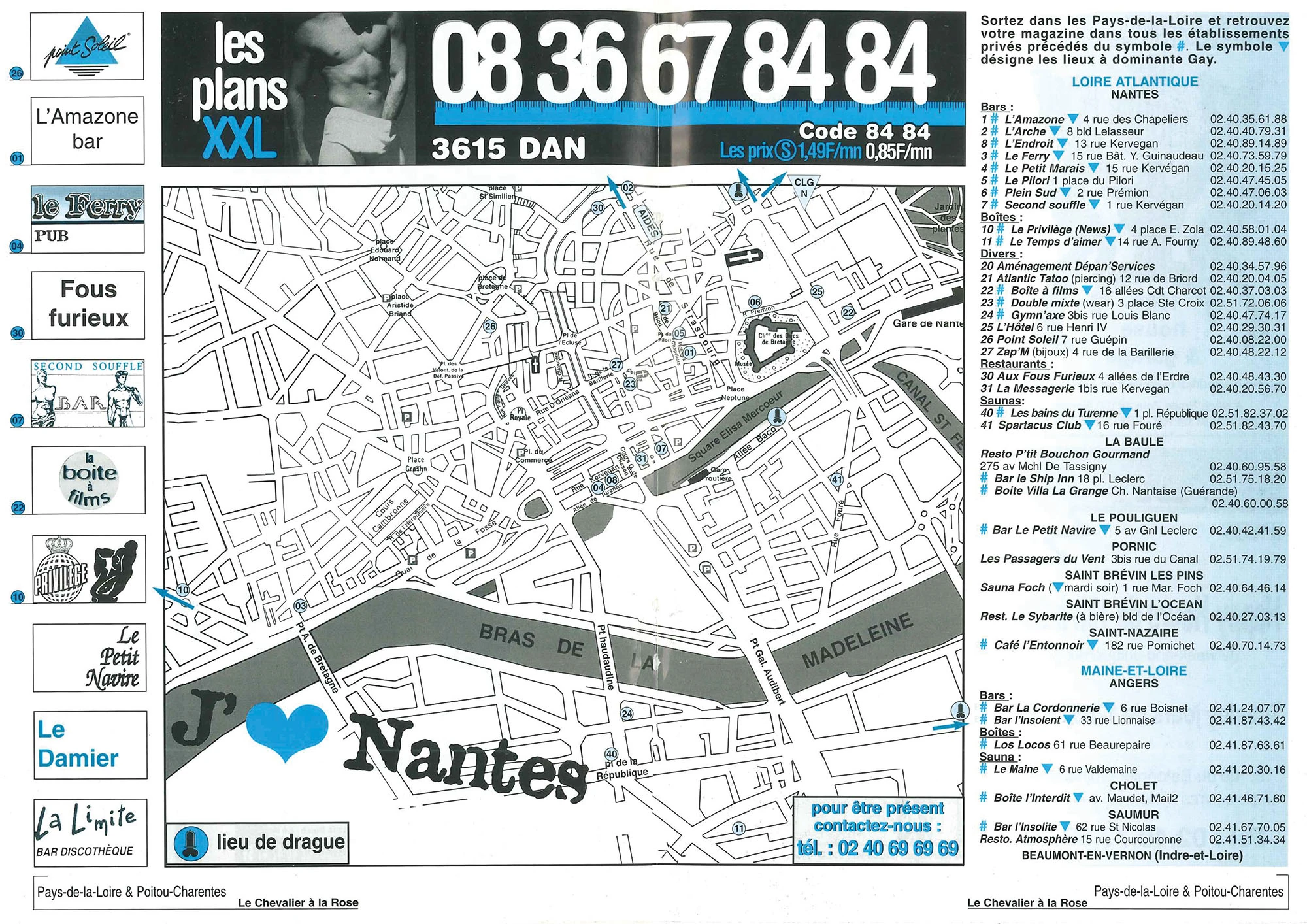

7Finalement, la fin de la décennie 1990 constitue bien l’âge d’or de la scène LGBTQIA+ nantaise, avec des lieux associatifs ou commerciaux nombreux, sécuritaires et identitaires, produisant une visibilité nouvelle symbolisée par les Gay Prides et fruit de l’accès à la « liberté marginale ». L’association nantaise Com on west a d’ailleurs couvert cette période en supervisant l’édition du magazine régional Le Chevalier à la Rose, présentant de nombreux reportages et articles sur les activités des commerces et des association nantaises entre 1997 et 2001, une carte étant proposée son centre (figure 3).

Figure 3 - Le Chevalier à La Rose n° 22 : une carte, au centre du magazine, présente la répartition des commerces associations et lieux de drague.

Pour citer ce document

Alain Léobon, 2024 : « Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire. », in F. Madoré, J. Rivière, C. Batardy, S. Charrier, S. Loret, Atlas Social de la métropole nantaise [En ligne], eISSN : 2779-5772, mis à jour le : 07/06/2024, URL : https://asmn.univ-nantes.fr/index.php?id=1004, DOI : https://doi.org/10.48649/asmn.1004.

Autres planches dans la série

Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

Dans l’espace urbain nantais, quels sont les lieux de visibilité, de sociabilité et d’existence produits ou investis par les personnes appartenant à différentes catégories de diversité sexuelle ou de genre, qui sont regroupées sous le label LGBTQIA+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel·les, Trans, Q...

Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

Les années 2000 ouvrent un cycle de revendications visant une plus stricte égalité des droits LGBTQIA+, le mariage entre conjoints de même sexe ou l’accès à l’homoparentalité donnant la possibilité aux personnes de diversité sexuelle et de genre de rejoindre un modèle jusqu’alors hétéro et ...

Autres planches in : Distinguer des groupes sociaux

Bibliographie

Filluzeau D., « Des processus de socialisation homosexuels aux usages sociosexuels d’Internet. Des lieux réels aux lieux virtuels, cheminements identitaires et espaces de socialisation », Université de Nantes, mémoire de DEA, 2002.

Léobon A., « Champs de libertés et construction de territoires homos et bisexuels en France et au Québec », Séchet R., Veschambre V. (dir.), Penser et faire la géographie sociale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 277-294, DOI : 10.4000/books.pur.362

Mots-clefs

- LGBTQIA++

- Liste des planches associées au terme LGBTQIA++

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- gay

- Liste des planches associées au terme gay

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- lesbien

- Liste des planches associées au terme lesbien

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- tissu commercial

- Liste des planches associées au terme tissu commercial

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- tissu associatif

- Liste des planches associées au terme tissu associatif

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- SIDA

Alain Léobon

Toutes les planches de l'auteur

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Alain Léobon

HAL-SHS de Alain Léobon

Résumé

Les années 1980 initient une seconde étape pour la scène LGBTQIA+ nantaise, qui voit éclore un tissu commercial identitaire et un scène associative diversifiée. Accédant à une forme de liberté « marginale » en référence aux travaux d’Abraham Moles, les personnes de diversité sexuelle et de genre disposent alors d’un champ d’expression qu’elles ont conquis. C’est aussi le temps des réformes favorisant l’émergence d’un tissu commercial, dont les gérants s’affirment plus souvent comme gays ou lesbiennes, tandis qu’un secteur associatif en mutation s’implique dans la lutte contre le Sida.

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...