La géographie du logement social (2/2). Des types de logements sociaux selon les revenus des locataires

par Isabelle Garat

Table des matières

L’appellation logement social est trompeuse comme toute catégorie englobante. Il existe en effet différents types de logements sociaux selon les financements qui ont permis leur construction. L’analyse de la géographie de ces différents produits de logement, distribués selon les niveaux de revenus de leurs futurs locataires, permet de montrer combien le parc des années 1950-1970, pourtant très critiqué, est majeur quant aux attributions de logement sociaux à bas loyers.

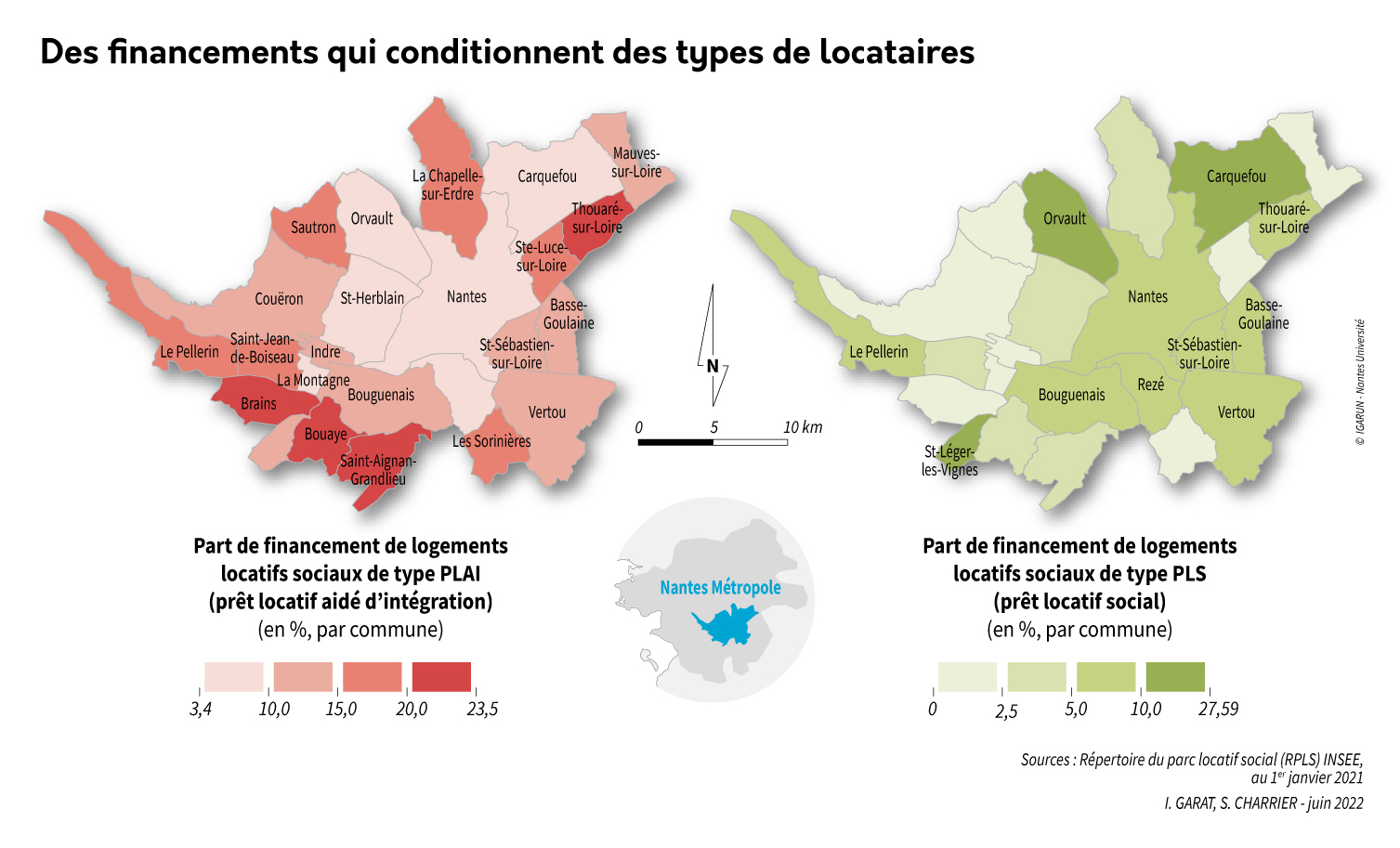

Des catégories de prêts pour financer le logement social selon le peuplement

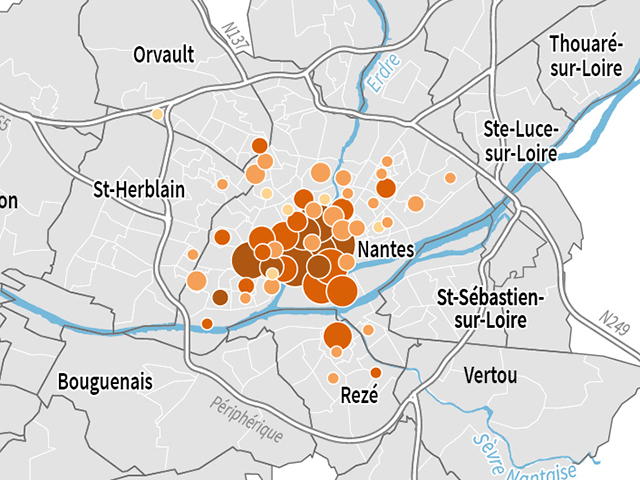

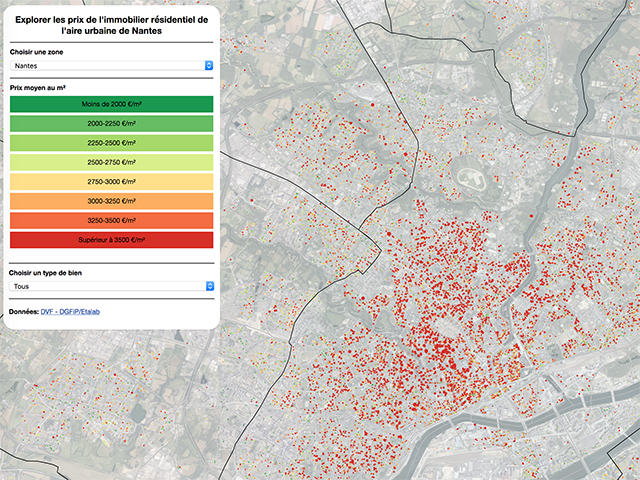

1Les prêts de longue durée contractés par les bailleurs sociaux auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations et garantis par les collectivités (communes, départements) permettent la construction de logements locatifs sociaux. Les agréments de prêts sont décidés nationalement puis distribués localement. Depuis plus de vingt ans, les bailleurs sociaux utilisent principalement le Prêt locatif à usage social (PLUS), le plus distribué, et dans une moindre mesure le Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI). Deux autres types de prêts, le Prêt locatif social (PLS) et le Prêt locatif intermédiaire (PLI), plus récents, financent la construction de logements dits intermédiaires ou spécifiques.

2Ces prêts ciblent annuellement des catégories de locataires en fonction de leurs revenus. Le plus répandu, le PLUS, permet de construire des logements sociaux pour des ménages salariés à revenus moyens (plafond de revenu en 2022 à 21 139 € annuels pour une personne seule et jusqu’à 54 338 € pour un ménage de six personnes hors Île-de-France). Les PLAI s’adressent quant à eux aux locataires pauvres (11 626 € pour une personne seule et 29 886 € pour un ménage de six personnes hors Île de France). Enfin, les prêts locatifs sociaux (PLS) permettent la construction de logements à des ménages aux revenus situés au-delà des seuils du logement social standard (de 27 481 € pour une personne à 70 639 € pour un ménage de six personnes hors Île-de-France).

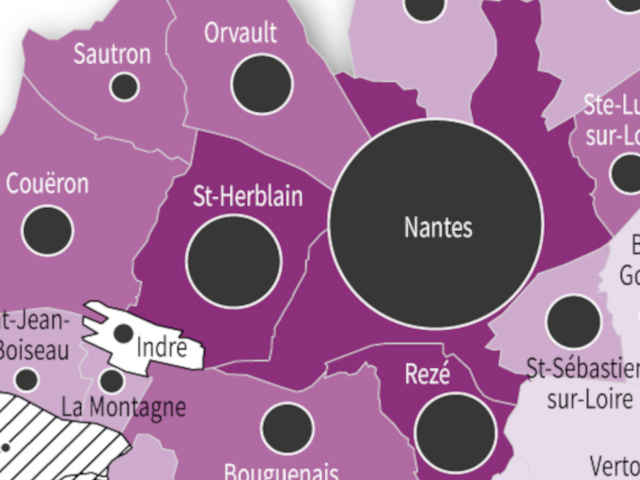

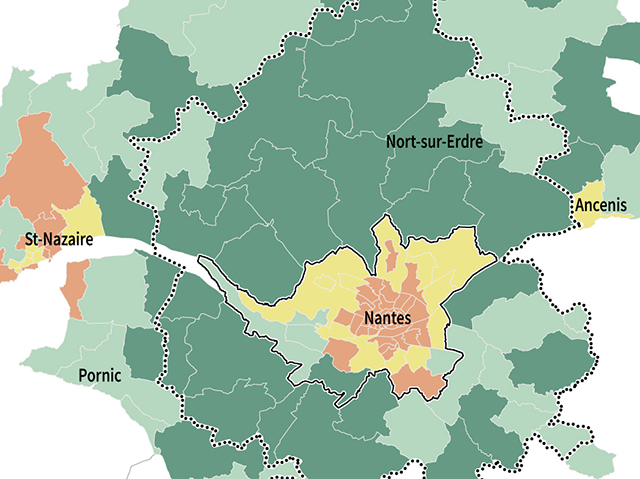

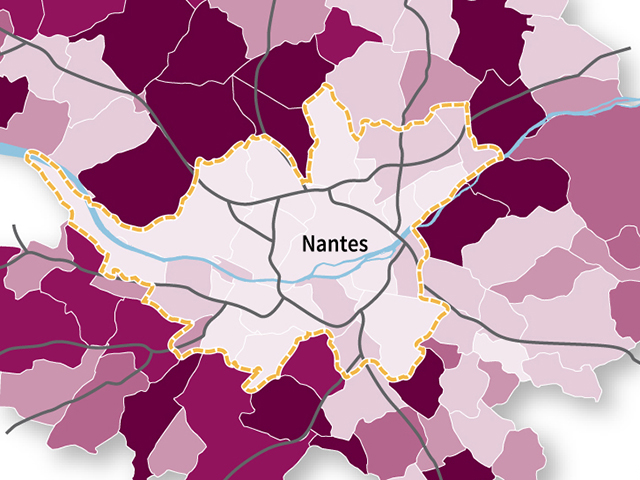

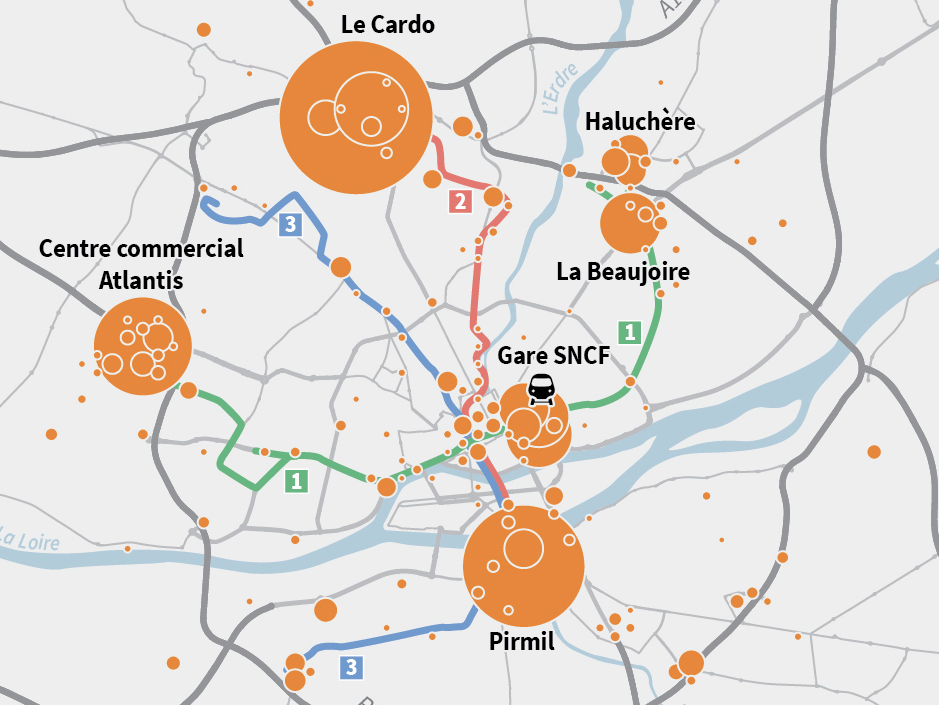

3À l’échelle nationale, les agréments de prêts privilégient d’abord les PLUS puis les PLAI et enfin les PLS (respectivement 34, 22 et 19 millions en 2020). Sur le périmètre de la métropole nantaise en 2021, sur les 60 733 logements locatifs sociaux existants, 23 262 ont été financés par des PLUS (38 %), 4 601 par des PLS (8 %), 3 681 logements par des PLAI (6 %) et 199 par des PLI (0,3 %) (base de données Répertoire des Logements Locatifs des bailleurs sociaux). Enfin, 23 378 logements, soit 39 % du total, ont été financés avant 1977, donc avec d’autres types de prêts.

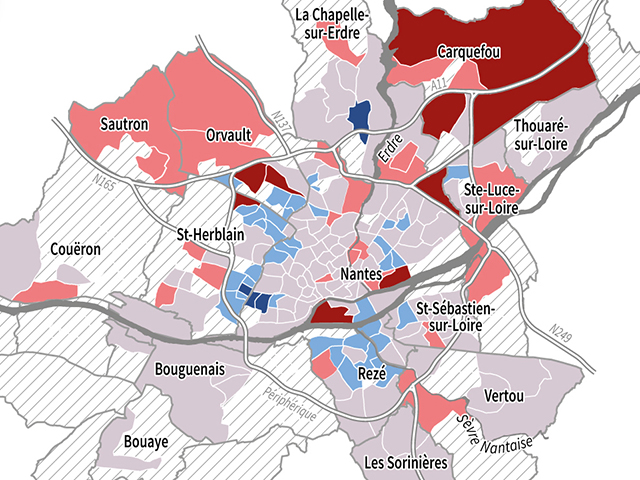

4La localisation des constructions financées par les prêts destinés aux locataires les plus pauvres ou les plus riches montre que les PLAI sont distribués sur plus de communes que les PLS, par contre le nombre des PLS est supérieur à celui des PLAI (4 601 contre 3 681 en 2021). Certaines communes se distinguent par des pourcentages de PLAI élevés, telles Brains, Bouaye, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ou Thouaré-sur-Loire, mais cela correspond dans les faits à un nombre de prêts très faible pour ces petites communes (douze à Brains et vingt-deux à Saint-Aignan par exemple). Un constat identique s’impose pour la distribution des PLS : la part élevée à Saint-Léger-les-Vignes vaut huit logements construits seulement.

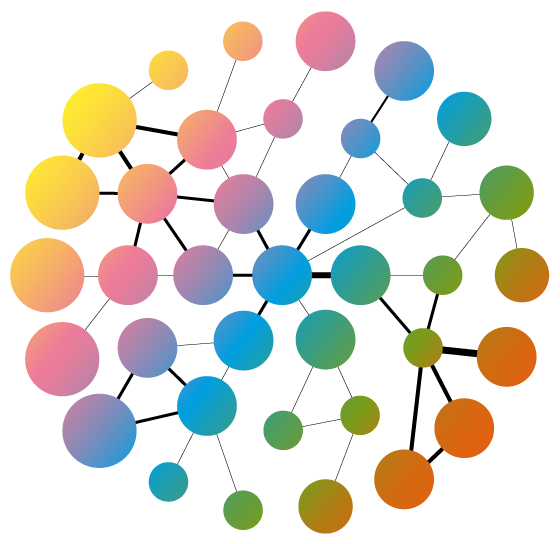

Figure 1 - Des financements qui conditionnent des types de locataires

Des financements qui orientent le peuplement

5Les logements aux financements antérieurs à 1977 proposent les loyers les moins élevés du parc social, entre 4 et 5 € du m², quand le loyer du marché locatif privé sur la commune de Nantes est à 13,5 € le m² en 2022 (cf. carte des loyers). Sans ces faibles loyers localisés dans les HBM, les grands ensembles et les petits collectifs construits entre les années 1930 et 1977 principalement à Nantes, Saint-Herblain et Orvault, les ménages pauvres (revenus en-deçà du SMIC, minimum vieillesse, petites pensions de retraite) ne pourraient plus se loger dans la métropole nantaise. Après 1977, les loyers standards des PLUS sont passés à 6,5 € le m² et seul le prêt PLAI a permis de conserver des loyers bas, à 5-6 € le m² dans des constructions plus contemporaines.

6Depuis que ces prêts ont été mis en place, le plus grand nombre de PLS et de PLAI se trouve dans la commune de Nantes, respectivement 3 006 et 1 241. Deux autres communes comptent aussi plus de PLS que de PLAI : Carquefou (237 / 104) et Orvault (332 / 119). En revanche, Rezé (306 / 296) et Saint-Herblain (211 / 204) ont des effectifs de PLS et PLAI proches. Derrière ces localisations, les besoins en logements diffèrent : avec le PLAI, il s’agit de loger des ménages aux faibles revenus, tandis que le PLS sert le plus souvent au financement de résidences du CROUS, ou réservées aux personnes âgées ou handicapées, ainsi que des EHPAD. Dans ces logements qualifiés de « spécifiques » par les politiques locales de l’habitat, les loyers peuvent parfois être les plus élevés du parc social et proches des prix de marché.

7Si produire du logement locatif social est devenu l’affaire de toutes les communes, les locataires les plus pauvres sont toutefois toujours massivement logés à Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Orvault où les logements locatifs sociaux construits avant 1977 proposent les loyers les plus bas. Les logements spécifiques d’apparition récente offrent parfois un double avantage : construire plus de logements afin d’atteindre ou maintenir les seuils de logements sociaux obligatoires et éviter de loger les populations les plus pauvres. Ces stratégies permettent de respecter la règle de la loi SRU, à défaut de l’esprit.

Pour citer ce document

Isabelle Garat, 2024 : « La géographie du logement social (2/2). Des types de logements sociaux selon les revenus des locataires », in F. Madoré, J. Rivière, C. Batardy, S. Charrier, S. Loret, Atlas Social de la métropole nantaise [En ligne], eISSN : 2779-5772, mis à jour le : 14/05/2024, URL : https://asmn.univ-nantes.fr/index.php?id=986, DOI : https://doi.org/10.48649/asmn.986.

Autre planche dans la série

La géographie du logement social (1/2). Un parc insuffisant, mais mieux réparti dans la métropole nantaise

Le parc de logement locatif social est apparu au début du XXe siècle dans les villes françaises. Depuis une vingtaine d’années, plusieurs lois ont conduit à une diffusion plus large de l’habitat social au sein des intercommunalités, à commencer par la loi relative à la solidarité et...

Autres planches in : Habiter et se déplacer

Bibliographie

Gimat M., Pollard J., « Un tournant discret : la production de logements sociaux par les promoteurs immobiliers », Géographie, économie, société, vol. 18, n° 2, 2016, p. 257-282. DOI : 10.3166/ges.18.257-282

Kamoun P., « Financement du logement social et évolutions de ses missions. De 1894 (loi Siegfried) à nos jours », Informations sociales, n° 123, 2005, p. 20-33. DOI : 10.3917/inso.123.0020

Stébé J.M., Le logement social en France, Paris, Presses universitaires de France, 2022.

ANIL, Logement social : plafonds de ressources, 2022

https://www.locservice.fr/actualites/marche-locatif-nantes-2019-5498.html loyers moyens en 2019

Union sociale de l’habitat, Décisions de financement de logements locatifs sociaux des opérateurs HLM par produit (droit commun) https://www.union-habitat.org/la-production-de-logements-sociaux

Mots-clefs

- logement social

- financement

- Liste des planches associées au terme financement

- La géographie du logement social (2/2). Des types de logements sociaux selon les revenus des locataires

Isabelle Garat

Toutes les planches de l'auteur

- Le jardin des Ronces : espace jardiné autogéré contre ZAC métropolitaine

- La géographie du logement social (2/2). Des types de logements sociaux selon les revenus des locataires

- La géographie du logement social (1/2). Un parc insuffisant, mais mieux réparti dans la métropole nantaise

- La violence des inégalités de revenus

- Un parc de logement profondément transformé sous l’effet de l’étalement urbain

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Isabelle Garat

HAL-SHS de Isabelle Garat

Résumé

L’appellation logement social est trompeuse comme toute catégorie englobante. Il existe en effet différents types de logements sociaux selon les financements qui ont permis leur construction. L’analyse de la géographie de ces différents produits de logement, distribués selon les niveaux de revenus de leurs futurs locataires, permet de montrer combien le parc des années 1950-1970, pourtant très critiqué, est majeur quant aux attributions de logement sociaux à bas loyers.

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...