Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

par Alain Léobon

Table des matières

Les années 2000 ouvrent un cycle de revendications visant une plus stricte égalité des droits LGBTQIA+, le mariage entre conjoints de même sexe ou l’accès à l’homoparentalité donnant la possibilité aux personnes de diversité sexuelle et de genre de rejoindre un modèle jusqu’alors hétéro et cis normatif. Ces avancées ont favorisé l’enrichissement et le renouvellement de la scène associative s’orientant sur des objets devenus prioritaires, comme la lutte contre les discriminations, le sexisme, les identités de genre ou le bien-vieillir.

Les associations : diversification et changement de paradigme

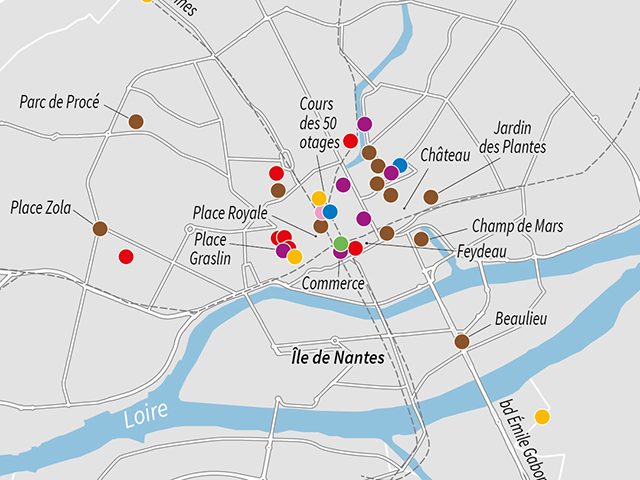

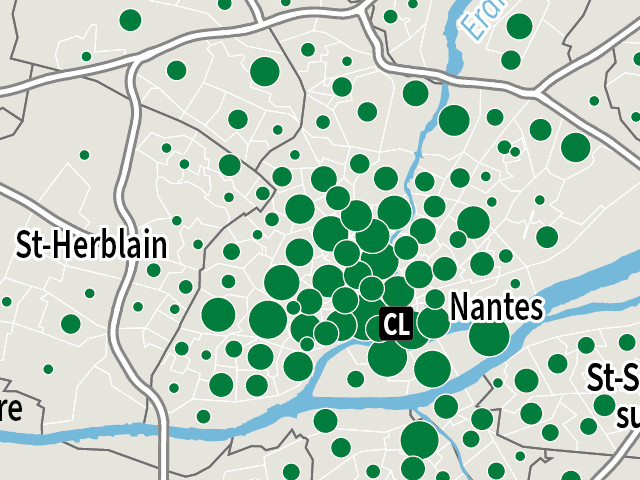

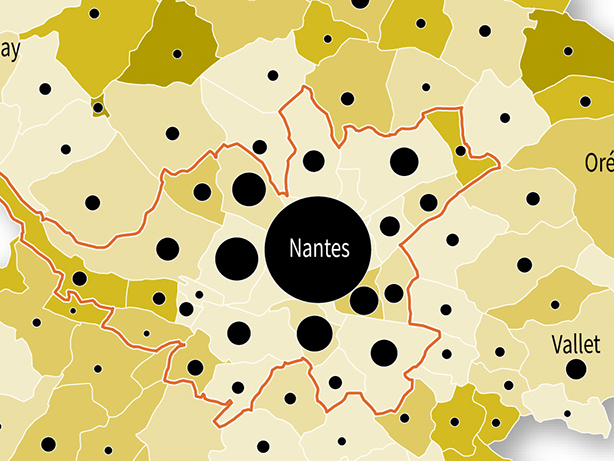

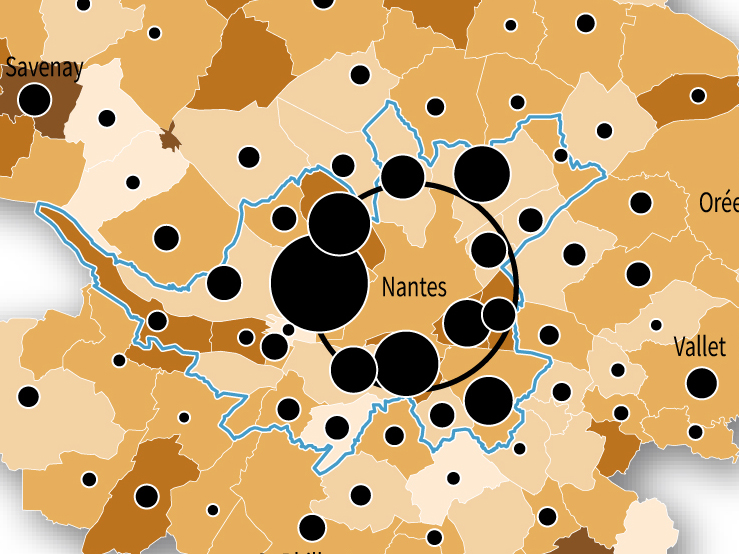

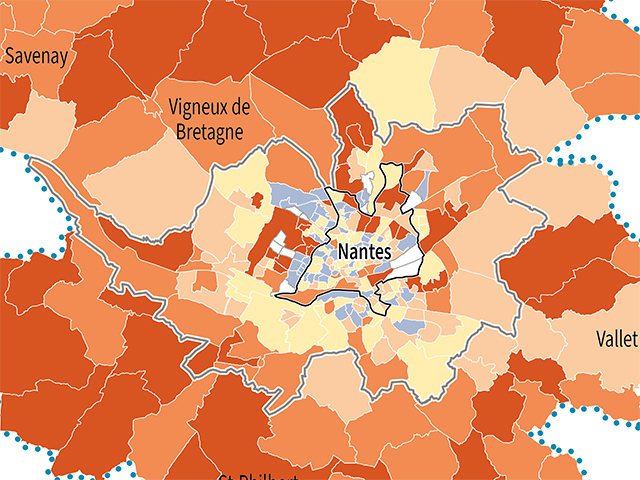

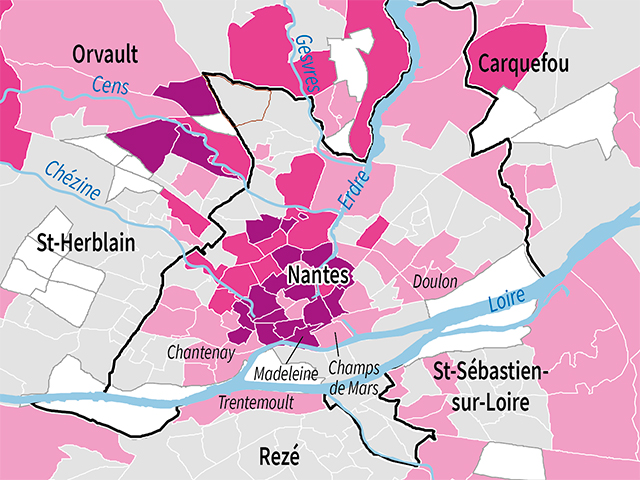

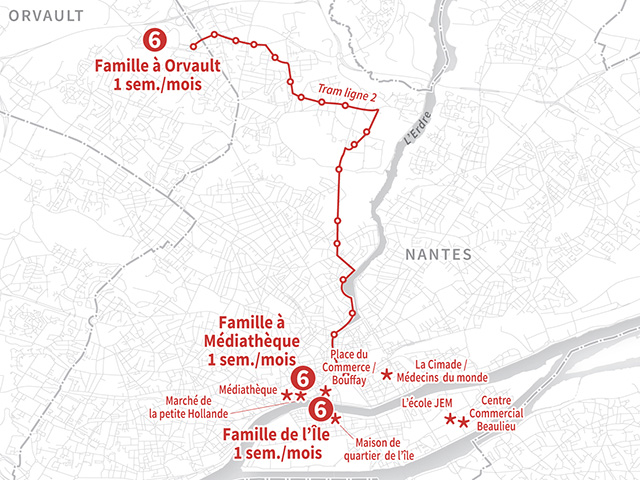

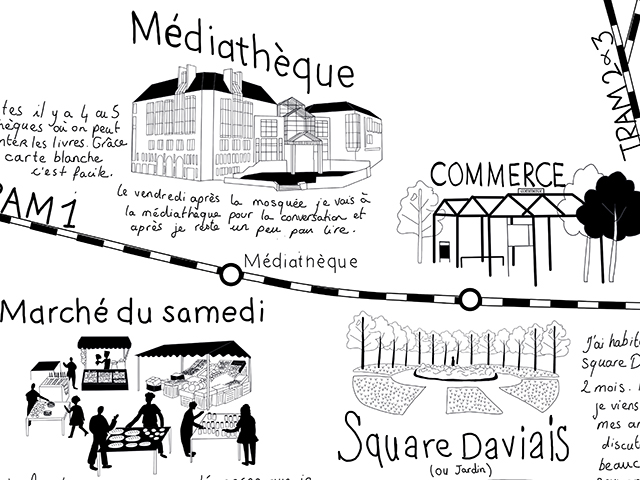

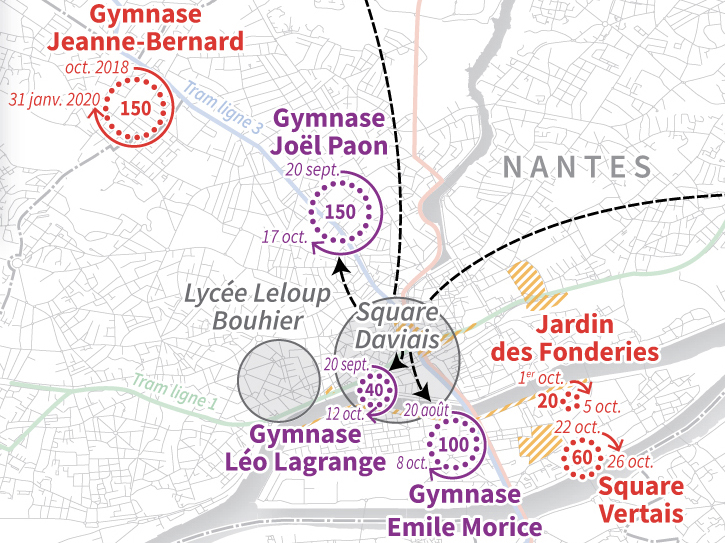

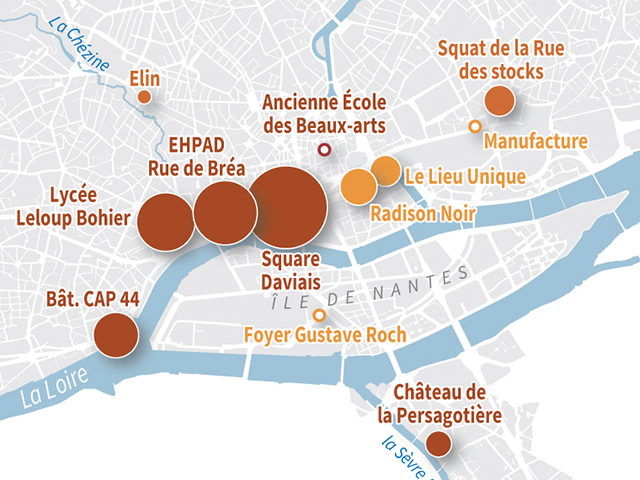

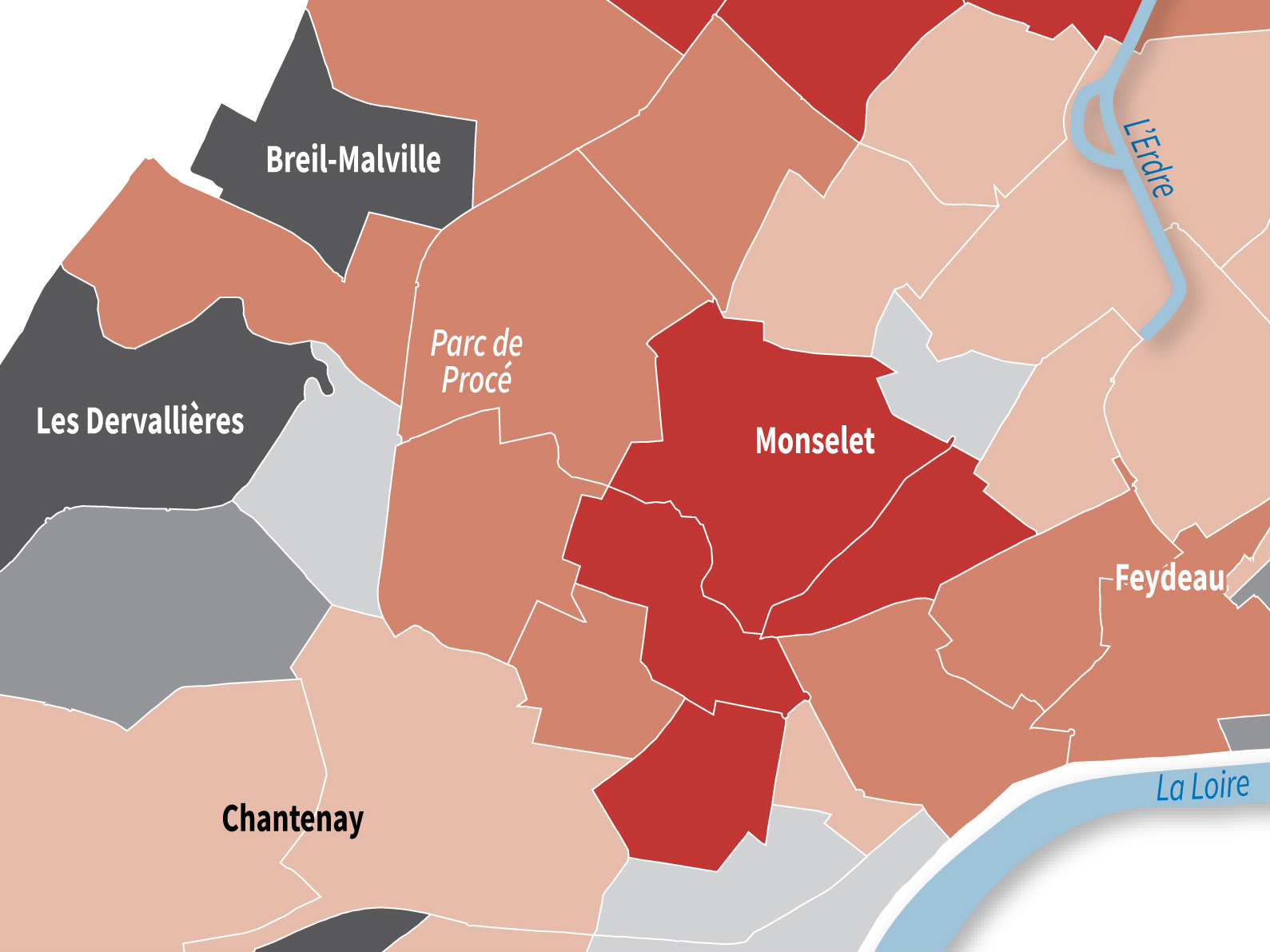

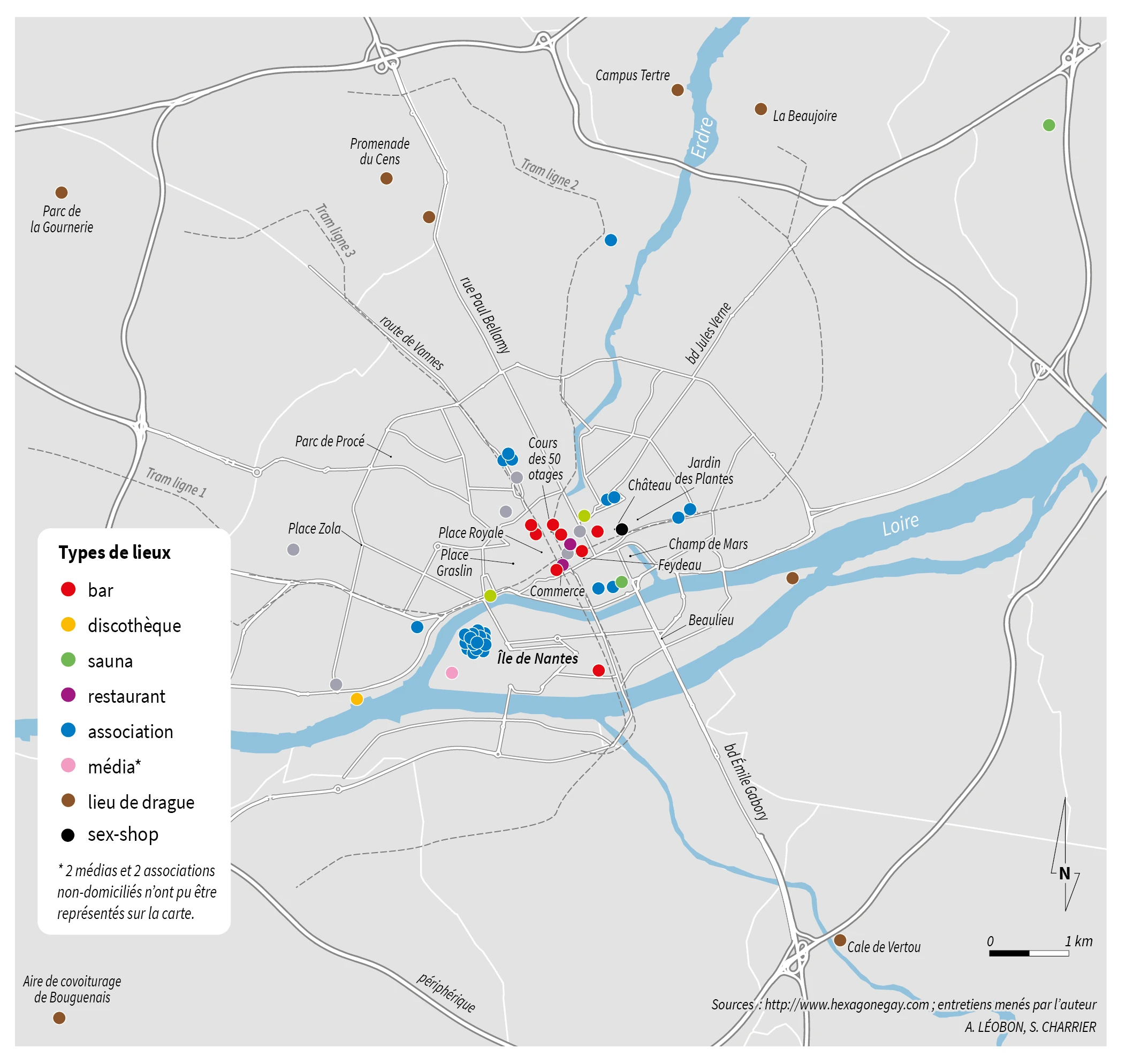

1Renforçant ses activités de services (accueil, écoute, formations, etc.), le Centre Lesbien et Gay de Nantes (CLGN) change de nom en 2011 et devient le Centre LGBT Nantes puis le NOSIG (pour « Nos Orientations Sexuelles et Identités de Genre ») en 2018. S’installant en 2023 sur l’île de Nantes, il fédère une quinzaine d’associations et des groupes de discussion qui apparaissent sous la forme d’une grappe sur la carte des lieux LGBTQIA+ (figure 1). Sa nouvelle dénomination place de manière égale le soutien aux personnes de diversité sexuelle et de diversité de genre, en incluant la prise en charge des demandeur.euse.s du droit d’asile en France, principalement au titre de leur orientation sexuelle.

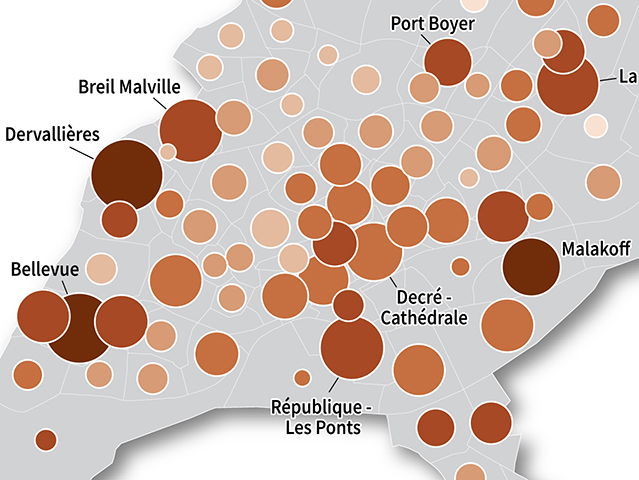

Figure 1 - Les lieux LGBTQIA+ nantais en 2023

2Quant à la scène associative nantaise LGBTQIA+, elle s’est considérablement enrichie au cours des deux premières décennies du XXIe siècle. Toujours constituée des associations « historiques » LGBTQIA+, de nouveaux groupes sont apparus, certains centrés sur le sport, d’autres s’adressant aux personnes « bear », aux « drags-queens », alors que les associations traitantes de l’inclusion ont une place centrale, qu’elles s’adressent aux personnes trans, aux travailleurs et travailleuses du sexe, aux discriminations au travail, à l’isolement, mais aussi au bien-vieillir des personnes LGBTQIA+ âgées. Notons que la représentation des associations confessionnelles se limite à celle de David et Jonathan créé en 1973. Si le NOSIG regroupe la plupart de ces associations, il développe des « conviviales » pour ses membres, parfois externalisées dans des bars partenaires.

3On comprend que l’élargissement et l’évolution du tissu associatif sont le fruit d’un mouvement pendulaire entre « orientation sexuelle » et « identité de genre » qui pourrait constituer une tentative d’évitement des conséquences de l’accès à la « liberté principale ». En effet, la reconnaissance civile et l’obtention d’une certaine égalité des droits (mariage pour tous, homoparentalité) ont affecté l’activisme historique LGBTQIA+ sans réduire les violences issues de courants sexistes, trans- et homophobes à l’œuvre dans la société. Cette tendance se révèle lors des marches des fiertés qui deviennent la signature d’une ville inclusive et dont le public diversifié, voire familial, semble moins engagé politiquement. On peut d’ailleurs relever l'accompagnement financier de la Direction Égalité de Nantes-Métropole à ce mouvement et la création de son réseau « Ville non sexiste ».

Commerce et lieux identitaires : entre reconduite et changement de modèle

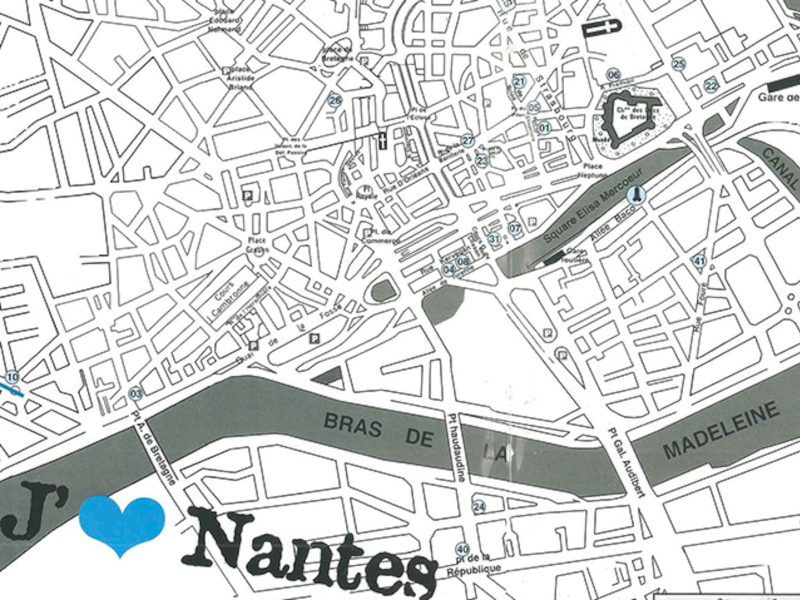

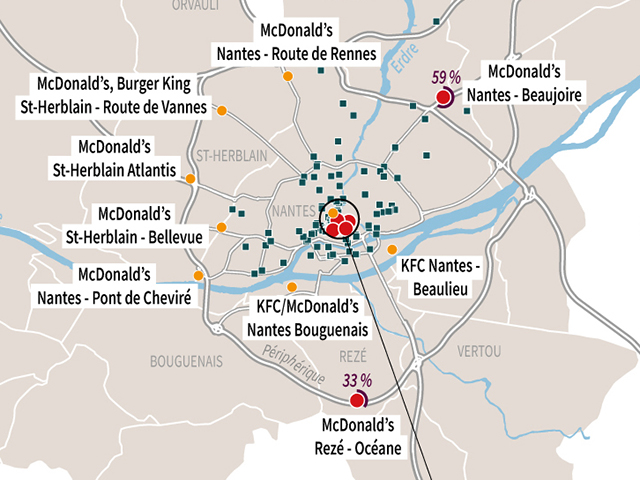

4Depuis les années 2000, les lieux commerciaux furent marqués par plusieurs mouvements (figure 1) : la disparition progressive de la concentration des bars rue Kervégan ; la création de deux sexe-clubs masculins ; le redéploiement en périphérie des quelques lieux de dragues encore centraux à la fin des années 1990, principalement du fait de politiques d’aménagement du centre-ville, tel celui du square Elisa Mercoeur – Baco ; enfin, par le vieillissement progressif de la clientèle gay qui imposera aux établissements commerciaux « homocentrés » de devenir « plus généralistes », qu’il s’agisse de bars, de saunas ou de discothèques. De nouvelles catégorisations et la promotion sur les réseaux sociaux ont cependant permis le renouvellement de certains lieux, d’autres cherchant à garder une dimension plus identitaire.

5Par exemple, un certain nombre d’établissements suivent encore le modèle des bars de la rue Kervégan des années 2000 en s’adressant toujours à un public homosexuel, tels le Plein Sud et le Petit Marais, accompagnés de trois autres bars tous tenus par des patrons s’identifiant comme gays. Quoique moins fréquentés, ils proposant des spectacles ou accueillant des moments conviviaux proposés par les associations. À leur côté, la Plaisir - bistrot queer est un lieu renouvelé s’adressant à une clientèle plus jeune, Queer, non-binaire, lesbienne et globalement plus féminine, promotionnant une vision inclusive. Revendiquant la liberté d’être soi-même, dans le respect et le partage, la discothèque Le Macadam s’éloigne du modèle historique encore soutenu par le CO2-Origin-Gay depuis la fermeture du Temps d’Aimer. Les saunas répliquent ce modèle, le Steamer, créé en 2003, reste strictement masculin alors que Le B4 Sauna se présente comme un lieu mixte, gay et libertin, élargissant sa clientèle. Notons la résistance de deux sexe-clubs strictement masculins et orientés BDSM, créés au début des années 2000, et d’un sexe-shop proche de la gare.

La liberté principale ? Posture ou réalité ?

6Les changements rapportés par ces trois planches bouleversent les représentations d’une « communauté » dont les référents identitaires ont été construits, depuis plus de cinquante ans, à l’issue de de luttes et de souffrances qui peuvent aujourd’hui tomber dans l’oubli. Ces lieux de visibilité et de tolérance, segmentés entre convivialité et sexualité, sont en effet fragiles, genrés, et soumis à des changements successifs de clientèles au gré des alternatives proposées par les réseaux sociaux, sans oublier la pression normative provoquant des mouvements de déterritorialisation voire d’effacement de certains lieux, en particulier sociosexuels, à l’exception de ceux qui restent dans un cadre privatif.

Pour citer ce document

Alain Léobon, 2024 : « Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024) », in F. Madoré, J. Rivière, C. Batardy, S. Charrier, S. Loret, Atlas Social de la métropole nantaise [En ligne], eISSN : 2779-5772, mis à jour le : 07/06/2024, URL : https://asmn.univ-nantes.fr/index.php?id=1009, DOI : https://doi.org/10.48649/asmn.1009.

Autres planches dans la série

Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

Dans l’espace urbain nantais, quels sont les lieux de visibilité, de sociabilité et d’existence produits ou investis par les personnes appartenant à différentes catégories de diversité sexuelle ou de genre, qui sont regroupées sous le label LGBTQIA+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel·les, Trans, Q...

Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

Les années 1980 initient une seconde étape pour la scène LGBTQIA+ nantaise, qui voit éclore un tissu commercial identitaire et un scène associative diversifiée. Accédant à une forme de liberté « marginale » en référence aux travaux d’Abraham Moles, les personnes de diversité sexuelle et de ...

Autres planches in : Distinguer des groupes sociaux

Bibliographie

Blidon M., « Jalons pour une géographie des homosexualités », L’Espace géographique, n° 37, 2008, p. 175-189. DOI : 10.3917/eg.372.0175

Borghi R., « « Et le bronzage de tes fesses dessine un coeur » - Réflexions sur les expériences lesbiennes des plages », L’Espace Politique [En ligne], n° 28, 2016. DOI : 10.4000/espacepolitique.3757

CattanN., Leroy S., Atlas mondial des sexualités. Libertés, plaisirs et interdits, Paris, Autrement, 2022.

Nicolle C., « Les spatialités sous conditions des applications de rencontres gays. Le risque et sa gestion dans l’usage du média géolocalisé Grindr dans les grandes villes », Annales de géographie, vol. 755, n° 1, 2024, p. 52-74. DOI : 10.3917/ag.755.0052

Mots-clefs

- genre

- Liste des planches associées au terme genre

- Les femmes et les hommes dans la ville : la parité au quotidien

- Les noms de rues à l’épreuve du genre. Des femmes (in)visibles (2/2)

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- LGBTQIA++

- Liste des planches associées au terme LGBTQIA++

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- gay

- Liste des planches associées au terme gay

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- lesbien

- Liste des planches associées au terme lesbien

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- diversité sexuelle

- Liste des planches associées au terme diversité sexuelle

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- discriminations

- Liste des planches associées au terme discriminations

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- sexisme

- Liste des planches associées au terme sexisme

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

Index géographique

- Tour Bretagne

- Liste des planches associées au terme Tour Bretagne

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Louis XVI (place)

- Liste des planches associées au terme Louis XVI (place)

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Saint-Pierre (cours)

- Liste des planches associées au terme Saint-Pierre (cours)

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Elisa Mercoeur (square)

- Liste des planches associées au terme Elisa Mercoeur (square)

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Place du Commerce

- Liste des planches associées au terme Place du Commerce

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Cours des 50 Otages

- Liste des planches associées au terme Cours des 50 Otages

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Saint-André (cours)

- Liste des planches associées au terme Saint-André (cours)

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

Alain Léobon

Toutes les planches de l'auteur

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (3/3). La quête d'égalité de droits au risque de la cisnormativité et de l’effacement des lieux identitaires (2000-2024)

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (2/3). L’accès à liberté marginale et la production de lieux identitaires du milieu des années 80 au nouveau millénaire.

- Une géographie en mouvement des lieux LGBTQIA+ nantais (1/3). Les années 1970, de la liberté interstitielle à la liberté marginale

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Alain Léobon

HAL-SHS de Alain Léobon

Résumé

Les années 2000 ouvrent un cycle de revendications visant une plus stricte égalité des droits LGBTQIA+, le mariage entre conjoints de même sexe ou l’accès à l’homoparentalité donnant la possibilité aux personnes de diversité sexuelle et de genre de rejoindre un modèle jusqu’alors hétéro et cis normatif. Ces avancées ont favorisé l’enrichissement et le renouvellement de la scène associative s’orientant sur des objets devenus prioritaires, comme la lutte contre les discriminations, le sexisme, les identités de genre ou le bien-vieillir.

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...